Qu’est-ce que la maladie hémorroïdaire ?

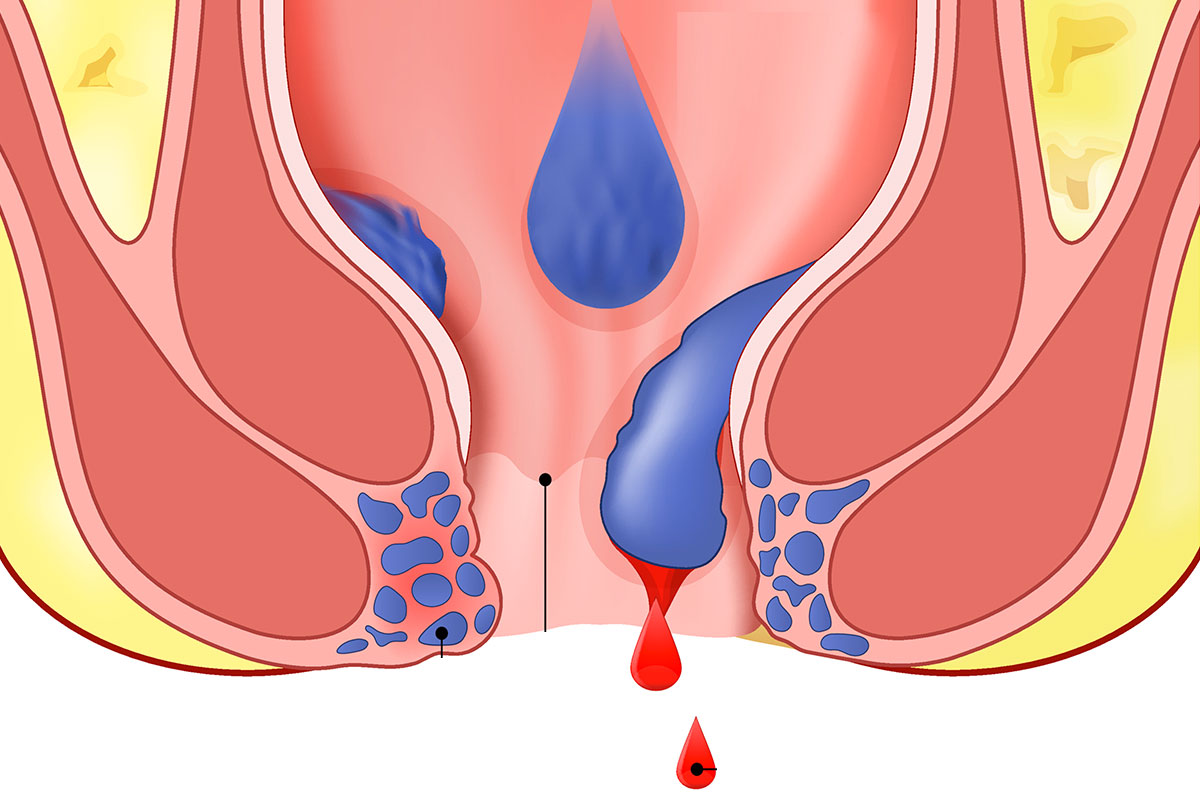

Les hémorroïdes sont des coussinets vasculaires physiologiques présents chez tout individu. On distingue les hémorroïdes internes qui tapissent le canal anal et ne sont habituellement pas visibles des hémorroïdes externes qui sont situées au niveau de la marge anale.

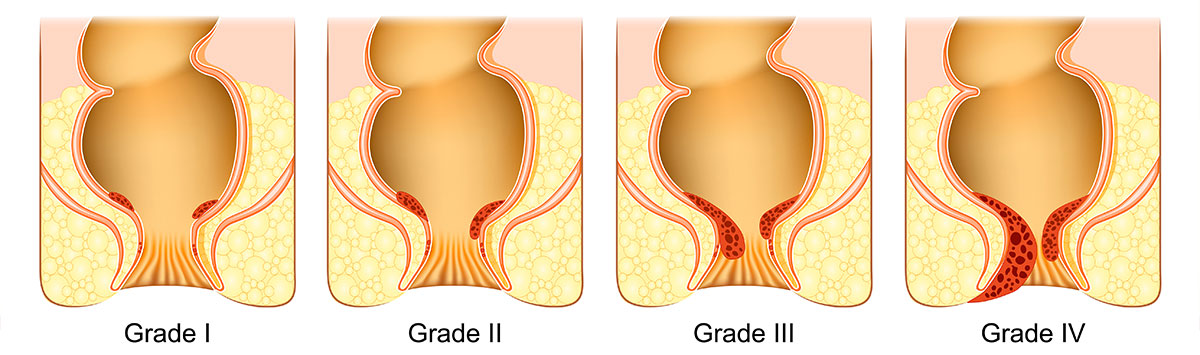

On parle de maladie hémorroïdaire (MH) dès lors que ces hémorroïdes sont responsables de symptômes : saignement de sang rouge d’abondance variable accompagnant les selles, douleurs anales, gonflement, suintements, prolapsus hémorroïdaire (extériorisation des hémorroïdes internes en dehors de l’anus).

C’est une pathologie très fréquente et bénigne (pas de risque de dégénérescence) mais qui peut avoir des répercussions importantes sur la qualité de vie.

Ses facteurs de risque principaux sont la constipation chronique, la diarrhée chronique, le stress, la grossesse, les menstruations et la présence d’un terrain familial.

Quelles sont les techniques chirurgicales disponibles ?

Il existe plusieurs techniques reposant sur deux principes différents :

- La réduction de la taille des hémorroïdes (sans résection) tout en les refixant dans le canal anal ou

- La résection définitive des paquets hémorroïdaires

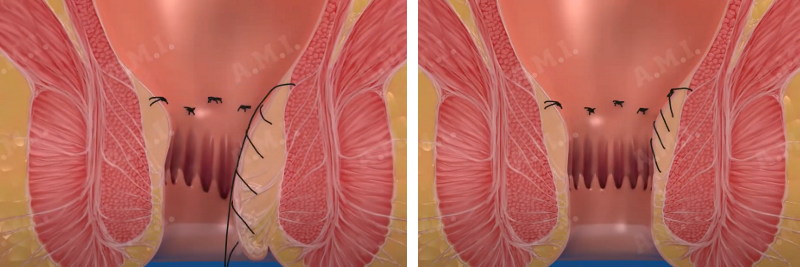

La ligature artérielle hémorroïdaire sous contrôle Doppler (HAL-doppler)

Cette technique mini-invasive consiste à repérer les artères hémorroïdaires grâce à une sonde doppler introduite dans la canal anal puis à les ligaturer afin de réduire le flux sanguin dans les paquets hémorroïdaires et avoir un effet direct sur les saignements.

On peut y associer une mucopexie (technique HAL-RAR) pour remonter (« lifter ») les paquets hémorroïdaires dans le canal anal afin de corriger le prolapsus hémorroïdaire.

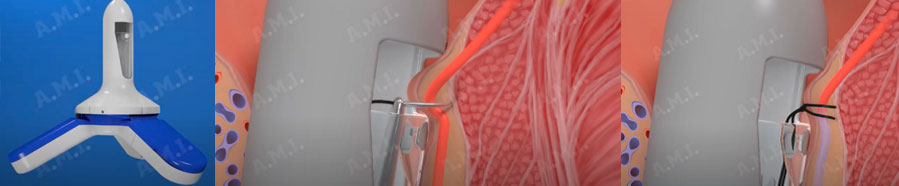

Le traitement par radiofréquence

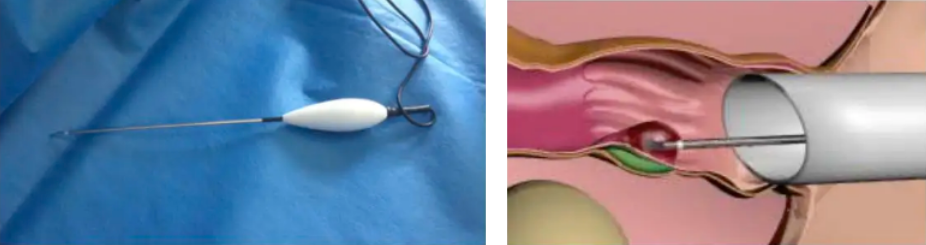

Cette technique mini-invasive consiste à coaguler le tissu hémorroïdaire interne à l’aide d’un courant de radiofréquence appliqué par une sonde insérée dans l’hémorroïde.

Sonde de radiofréquence

Sonde de radiofréquence

L’hémorroïde traitée va progressivement se fibroser puis s’atrophier et être remplacée par une cicatrice fibreuse.

Ces deux techniques moins invasives que la résection hémorroïdaire offrent plusieurs avantages au patient au prix d’un taux de récidive plus élevé :

- un taux de satisfaction élevé,

- une bonne efficacité à court et moyen terme,

- une absence de plaies postopératoires,

- des douleurs post-opératoires moindres que l’hémorroïdectomie,

- une reprise plus rapide des activités personnelles et professionnelles (arrêt de travail en moyenne d’une semaine versus 3 semaines, parfois plus, pour l’hémorroïdectomie classique).

Elles ne traitent cependant que les hémorroïdes internes. Selon la nature de la pathologie, on peut y associer une exérèse limitée des hémorroïdes externes.

La résection des hémorroïdes ou hémorroïdectomie selon Milligan et Morgan

Cette intervention radicale consiste à enlever complètement les hémorroïdes internes et externes. Cette ablation concerne habituellement les 3 paquets principaux laissant 3 plaies ouvertes mais peut aussi être limitée à 1 ou 2 paquets selon la pathologie à traiter.

L’avantage principal réside dans son caractère radical avec un risque de récidive quasi-nul. En revanche, les suites sont habituellement douloureuses pendant environ 2 semaines, surtout au moment de la selle. La cicatrisation des plaies est lente (habituellement entre 6 à 8 sem) justifiant un arrêt de travail de plusieurs semaines.

Des complications sont possibles. Dans la période précoce, il s’agit de difficultés transitoires à la reprise du transit ou à uriner, de saignements qui peuvent survenir jusqu’à 3 semaines après l’intervention pouvant dans certains cas nécessiter une nouvelle intervention. Dans la période tardive, des complications rares peuvent survenir : un rétrécissement cicatriciel de l’anus (exceptionnel) ou des difficultés (en règle générale modérées) à contrôler les gaz et les selles.

Comment se déroule le retour à domicile ?

Après un traitement mini-invasif

Après un traitement mini-invasif par ligature artérielle hémorroïdaire sous contrôle doppler (HAL-RAR doppler) ou thermocoagulation par radiofréquence, les suites sont plus simples.

Il n’y a pas de plaie donc pas de soins locaux particuliers. Un traitement visant à ramollir les selles par des laxatifs est prescrit, de même que des médicaments par voie orale pour soulager la douleur (antalgiques type Paracétamol et Tramadol, anti-inflammatoires non stéroïdiens).

Il est fréquent d’avoir des petits saignements lors de la défécation les premiers jours, sans que cela soit inquiétant.

L’arrêt de travail est en général d’une semaine selon la nature du travail. Les activités sportives peuvent être reprises rapidement.

Après hémorroïdectomie

Après hémorroïdectomie (intervention de Milligan et Morgan), les douleurs sont généralement plus importantes et plus prolongées. Une infiltration d’anesthésiant local est réalisée pendant l’intervention pour réduire la douleur dans les heures suivant le réveil. Un traitement adapté (antalgiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens) vous est prescrit qu’il convient de bien suivre.

Une constipation réflexe est souvent observée. Il est très important de prendre les laxatifs et d’avoir un régime riche en fibres pour obtenir des selles molles tous les jours pour réduire la douleur et les saignements.

Il est tout de même fréquent d’avoir des petits saignements lors de la défécation tout au long de la cicatrisation, de même que des suintements.

Un soin attentif est à apporter à l’hygiène des plaies. Il faut qu’elles restent propres et que les berges ne se collent pas pour bien cicatriser. Il n’y a pas de soins infirmiers. Pour cela, le patient doit effectuer un bain de siège (en s’asseyant dans la baignoire ou dans une bassine) à l’eau tiède avec du savon doux matin et soir et après chaque selle et bien écarter l’anus pendant le lavage des plaies et ne pas hésiter, lorsque la douleur le permet, à passer le doigt sur les plaies.

Après avoir sécher délicatement les plaies par tamponnement (ne pas frotter), une application de crème cicatrisante aide à la cicatrisation et protège les plaies du passage des selles.

L’arrêt de travail est en général de 3 semaines selon la nature du travail.